メンタルヘルスー復職ー

いわゆる産後うつに罹られ復職を希望する方からの相談があった。

病状が重かったため子供保育園に預けているから育児休業は終了。でも復職するには不安がある。

これからどうすればいいか?

厚労省の最新に近いデータを調べてみると従業員が50人をこえるあたりでメンタル不調で休業する数が急激に増え、従業員のうち50%近くが職場を離れている(休業者全体の割合で事業所規模の割合ではない)

私の認識としてこの数字が感覚的にあったため本人には難しい挑戦をすることになることを覚悟しなくてはいけないその心づもりはあるかと尋ねた。すると、これまでとても未熟であったことを痛感している。とにかくみんなについていこうという思いがあればなんとかなると準備をしないままエベレストに登ろうと思っていた。

この言葉に思い当たる節はあった。国公立大学を出ているとは聞いていたが、話の仕方、受け答えが幼さを残していたし、何より自己肯定感が低く、業務上の指摘をしただけなのに自身の存在を否定されたと受け止め、過剰な謝罪をしていた。そのため周りも何も言えなくなってしまったし、本人も色々なことを教わる機会を逃しそのまま休暇に入ってしまった。

そんな彼女から思いがけない決意を聞いたらなんとかしなくてはと思うのが人情

しかしそんなに甘くはないのがメンタルヘルスを起因とする復職

復職した人のうち半分がまた再発をして休職してしまうのだ

元オーケストラ部として想像したのは(スポーツでも同じだと思う)日々演奏会のために厳しい練習を重ねているチームに突然ずーっと練習をしていなかった人が入ってハーモニーが狂ってしまうようなものだと思った。

そしてもうひとつは治療が必要なレベルまでネガティブな思考に支配されている人は何気ない発言で人をとても傷つけてしまうことがある。だからこそ復職してもしばらくは関わりのある人を絞らなくてはならない。

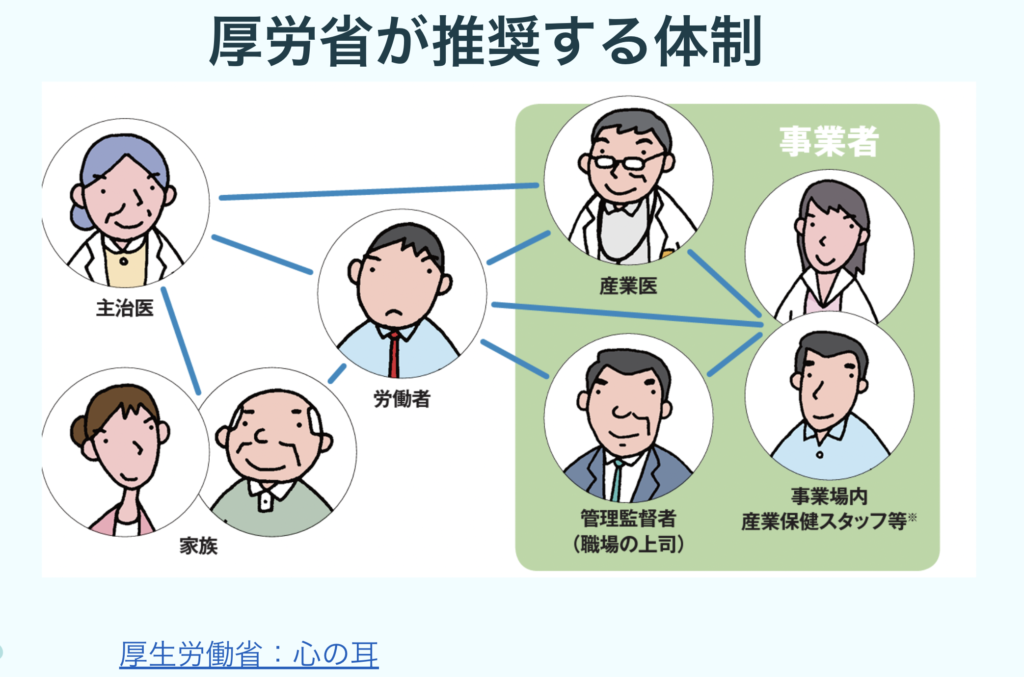

厚労省では心の耳というサイトを公開し復職に関わる全ての人へ情報を公開している

従業員が50名を越えたら産業医の設置とメンタルヘルスチェックをすることが義務付けられている。

これはメンタルヘルスを崩してしまった人のためだけものではない。よくあるのは復職者の世話をしていた人が相手に気を使い過ぎた心のバランスを崩してしまうという例。目に見えない病気であるために気のせい、気まぐれな性格などど片づけられてしまいがち。しかし、私は社会との関わりを持つことが回復に欠かせないものでありそのためには少数だけどこの疾患に理解を持つ人々が支えていくべきだと考えている。

けっこう医療関係者にメンタルヘルスへの理解がなかったりする。たぶん若いうちから資格取得という目標のため努力を重ね夢を叶えそのまま順調に年を重ねているからなんだと思う。

投稿者プロフィール

最新の投稿

未分類2024.10.12鉄道✖️ロードバイク 〜JR東海道線デビュー〜

未分類2024.10.12鉄道✖️ロードバイク 〜JR東海道線デビュー〜 未分類2024.10.10今注目している人

未分類2024.10.10今注目している人 未分類2024.10.07アンティークマーケット

未分類2024.10.07アンティークマーケット 未分類2024.10.05鉄道✖️ロードバイク〜準備編〜

未分類2024.10.05鉄道✖️ロードバイク〜準備編〜